こんにちは!現役地理教員のKiriです。

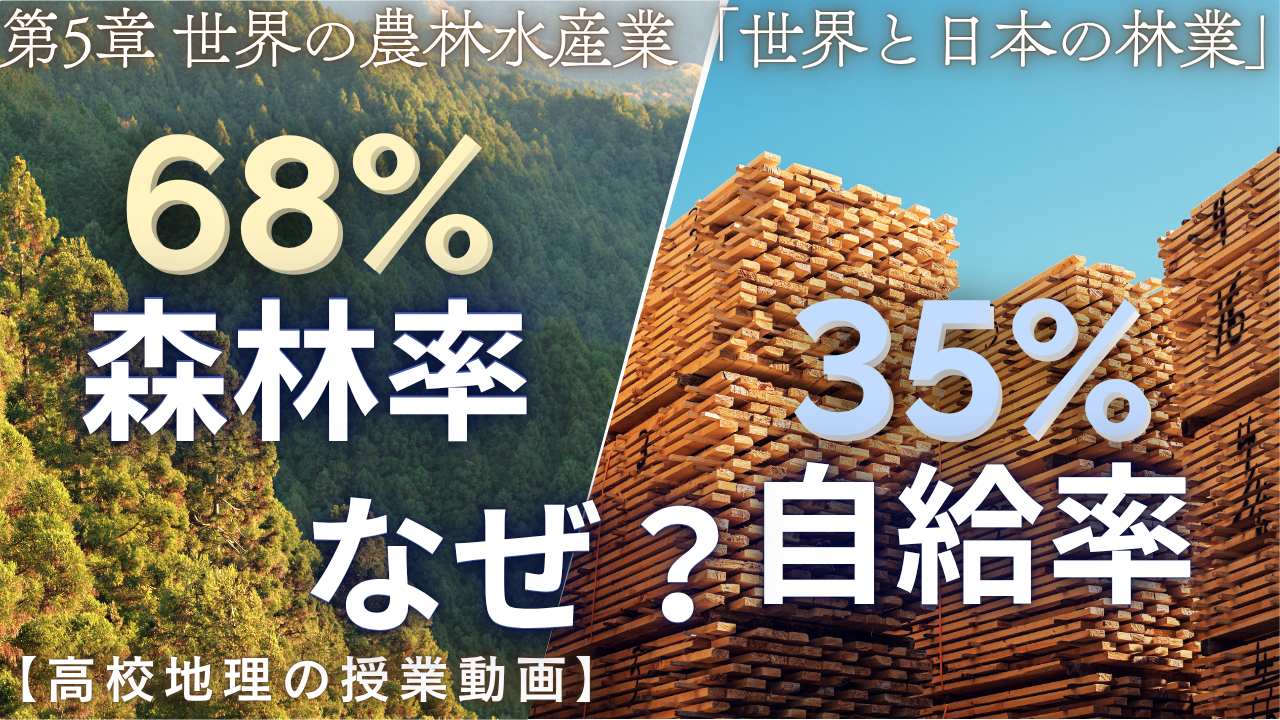

今回の記事では、高校地理「世界の農林水産業」の第7回「世界と日本の林業」について解説します。YouTubeチャンネル@地理を通して世界を知ろうでは同じ内容の解説を動画でもご覧いただけます。

前回の記事までで世界の農業を一通り学んできたので、ここからは林業と水産業を学んでいきます。

世界の森林資源

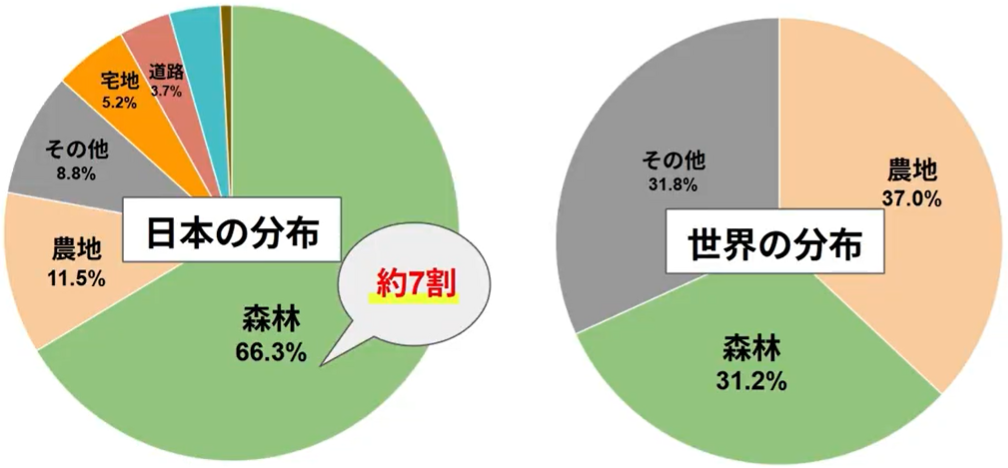

日本に住んでいると、どこに行っても森が見れますよね。実際に、日本の国土面積の約7割は森林です。

しかし世界全体を眺めると、森林はどこにでもあるわけではありません。

世界の森林率

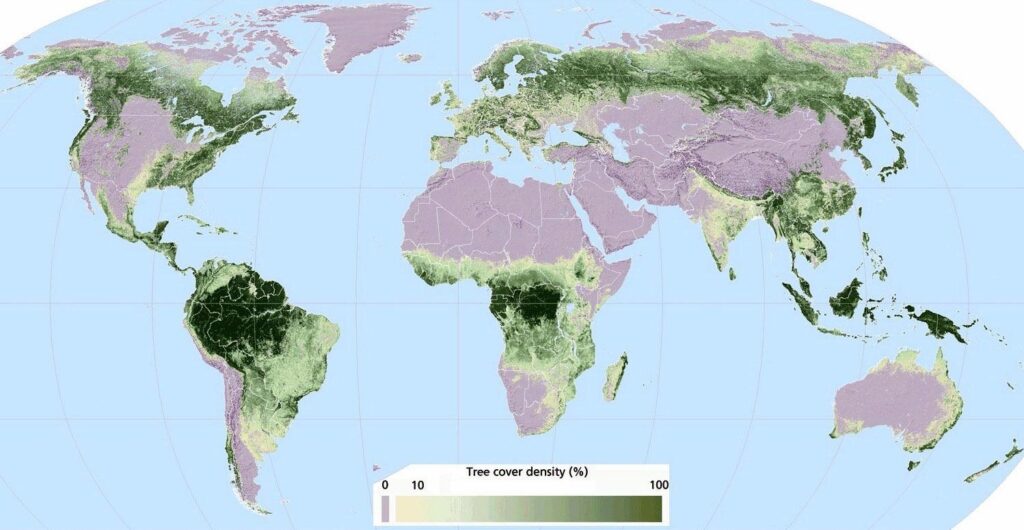

地球上の陸地のうち、森林の占める割合というのは約3割にすぎません。以下の地図は、地球上の陸地の中で森林に覆われている場所を示しています。

森のあるところとないところがはっきり分かれていますね。

そうですね。世界の気候には、樹木のある気候と、樹木の無い気候があったのを覚えていますか?

気候分野の復習になりますが、降水量の少なすぎる乾燥帯(B気候)や、気温の低すぎる寒帯(E気候)では森林は形成されません。

そして、熱帯(A気候)、温帯(C気候)、亜寒帯(D気候)では森林が形成されます。上の地図でも、森林の形成されている場所は、これらの気候のいずれかであることを確認しましょう。

森林の種類

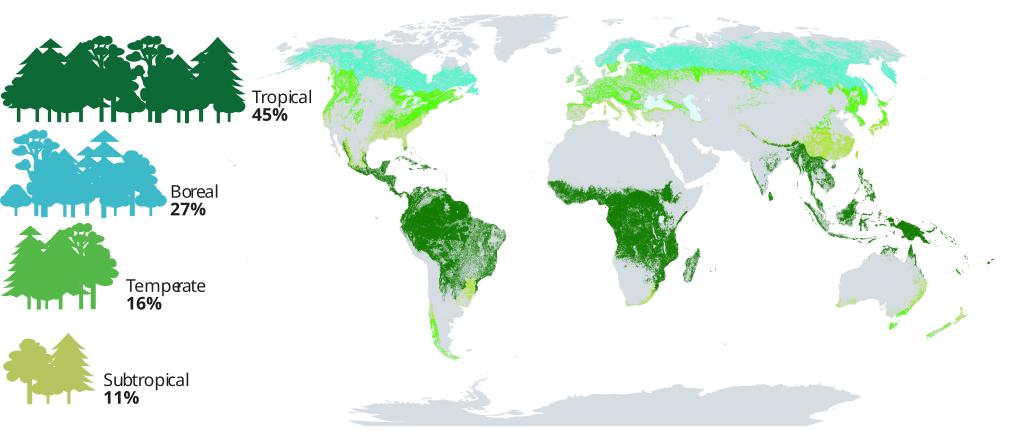

森林は、気候によって以下のように呼び方が変わります。

- 熱帯(A気候):熱帯林

- 温帯(C気候):温帯林

- 亜寒帯(D気候):亜寒帯林

熱帯林は、気温も高くて降水量も多いため、様々な樹種が見られます。

温帯林は、日本の森林をイメージしてください。

亜寒帯林は、寒くて育つ樹種が限られるため、寒さに強い針葉樹林の単一林となります。

それぞれの森林の分布を地図で表すと以下のようになります。

濃い緑色の場所が熱帯林、黄緑色の場所が温帯林、そして水色の場所が赤ん帯林の分布を示しています。

それぞれの森林にはどのような特徴があるのか見ていきましょう。

熱帯林の特徴

熱帯林は、熱帯雨林気候(Af気候)を中心に分布する森林です。

特に、南米アマゾンに広がる熱帯林はセルバ、東南アジアに広がる熱帯林はジャングルと呼ばれます。

年間を通して気温が高く降水量も多いため、植物の成長には有利な環境です。そのため、いろいろな種類の木が鬱蒼と生い茂っています。

代表的な木材としてはラワン、チーク、マホガニーなどと呼ばれる木があります。これらの樹木は硬くて丈夫なので、高級家具や船、学校の机の天板などに使われることが多いです。

しかし生えている樹木の種類が大変多いために、目的の樹木だけを効率的に伐採することはできず、特定の木を取るためには周りの木も全部まとめて切らなければいけません。しかも熱帯雨林の土壌は痩せていて薄いラトソルという土壌であったために、一度伐採してしまうと再生は非常に困難になるという特徴もあります。

熱帯雨林の地面には、深い土壌があると思っていたので意外です。

熱帯の土壌は薄くて脆弱なんですよ。気温が高いということは、土壌を分解する微生物の働きも活発だからです。一度森林が破壊されると、薄い土壌が雨で流されてしまいます。

温帯林の特徴

続いては温帯に分布する温帯林、日本の森林もこの温帯林にあたります。

冬でも葉っぱを落とさない常緑広葉樹、冬に落葉する落葉広葉樹、そして葉っぱの細長い針葉樹が混ざった森林(=混交林 or 混合林)になります。樹木の種類によって様々な特性がありますが、家や建物を作るための建材から、薪や炭の材料まで様々な幅広い利用がなされています。

亜寒帯林(冷帯林)の特徴

亜寒帯林は亜寒帯(D気候)に分布する森林で、冷帯林とも呼ばれます。

アメリカ北部からカナダ、そしてロシア全域にかけて広大に分布する針葉樹林帯となります。単一の針葉樹林帯をタイガとも呼ばれます。同じ種類の木ばかりですので非常に効率よく伐採することが可能です。

熱帯林と違って木が柔らかいという特徴もあるために、建物の材料としてだけではなく、紙の原料(=パルプ)としても冷帯林は利用されます。

どうして亜寒帯林は樹木の種類が少ないのですか?

亜寒帯は、気温が低いために樹木にとっては生育が難しい環境です。冬はマイナス数十℃になりますからね。そのため、寒さに強いごく限られた種類の樹種しか生育することができません。寒さに強い特定の針葉樹林だけが生き残った結果、単一樹種の広大な森林が形成されました。

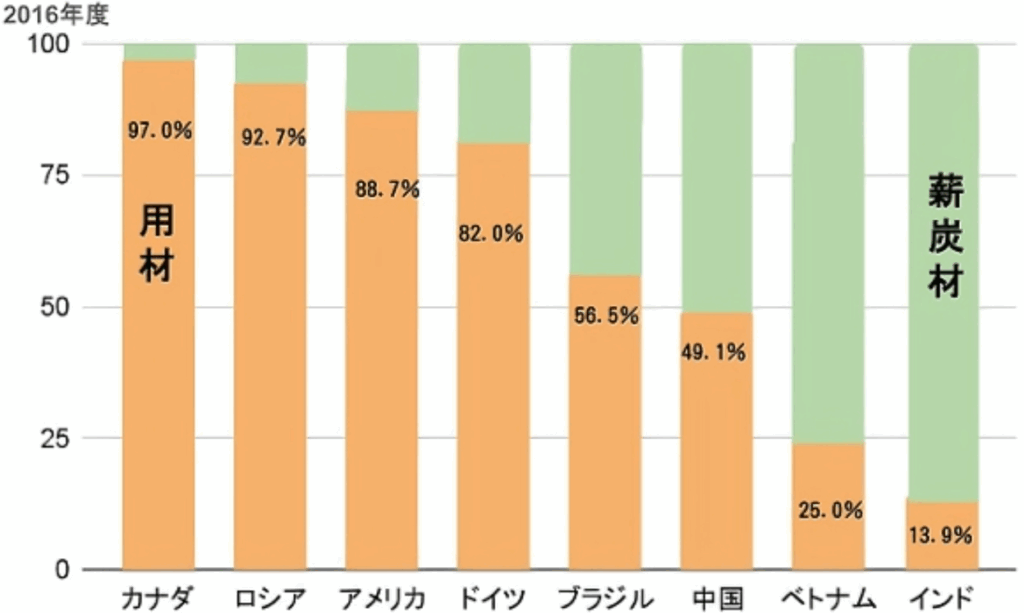

用材と薪炭材

ここまでは気候によって森林を分類しましたが、続いては用途によって分類します。

1つは用材。建物の材料にしたり紙の原料であるパルプを作ったりチップを作ったりするものが用材と呼ばれます。

もう1つは薪炭材(しんたんんざい)。文字通り薪や木炭など燃料にするために切られる木のことです。

以下のグラフに見られるように一般に先進国では用材溶剤の割合が高く、発展途上国では薪炭材の割合が多くなります。

先進国だと電気やガスで調理をするのに対して、発展途上国では薪で火を起こして調理をすることがまだまだ一般的だからです。

インドって、切ってる木の9割近くが燃料用ってことですか?!

そうです。インドでもアフリカでも、人々の普段の食事の調理は、以下の写真のように薪を使って行う地域がまだまだ多いんですよ。私がアフリカに住んでいた時は、調理のための炭を市場から買ってきていました。

世界の林業統計

次は、林業にまつわる様々な統計を確認していきましょう。

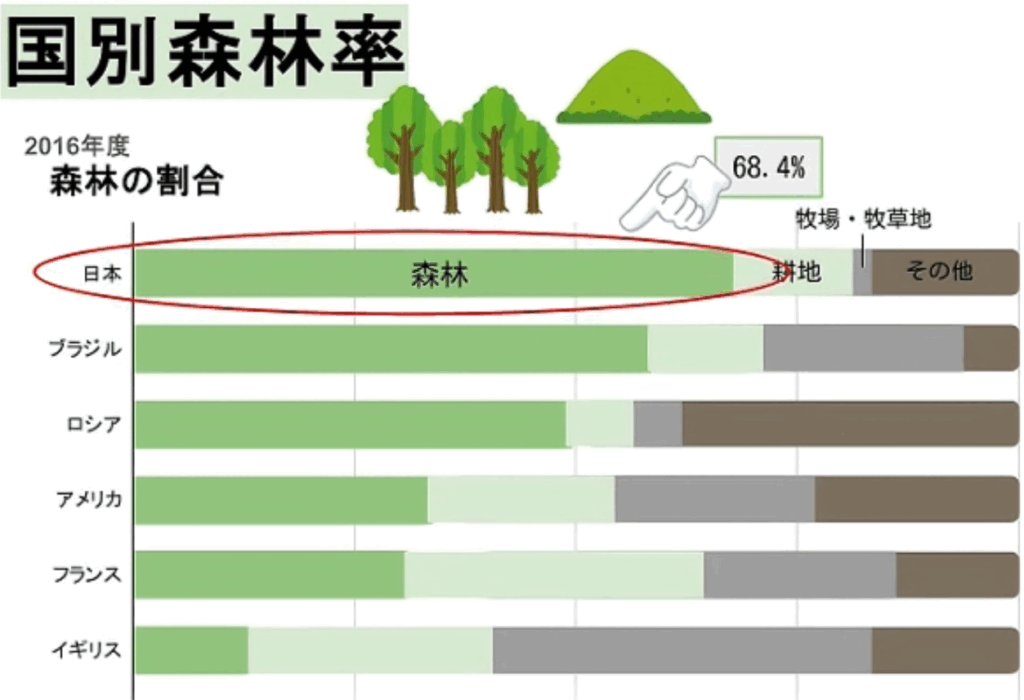

国別の森林率

最初は国別の森林率についてです。森林率というのは国土面積のうちどのぐらいの割合が森林に覆われているかという比率を表しています。

日本のように国土のほぼ全域が亜寒帯と温帯に入っているような国では、森林率が高くなります。

他にも広大なセルバの広がるブラジル、タイガの広がるロシア、そしてフィンランドなどでは、森林率が高くります。

一方で温帯や亜寒帯に属している国であったとしても古くから農地の開発や都市の開発が進んだ国では森林率は小さくなっています。

例えば、上の図の一番下のイギリスはCfb気候に入る国であるのに森林率は13%しかありません。代わりに牧場や牧草地の割合が非常に多くなっていますね。日本は山が多くて森林として残されてきた土地が多いことからも世界的に見ても森林率の高い国になっています。

「森林が形成されやすい気候」=「森林率が高い」、とは言えないんですね。

気候が森林形成に適しているかどうかと、森林が森林として残されているかは別問題だからね。日本は山地が多いから、農地や住宅地に開発されずに森林のままになっている土地が多い。一方で、比較的平坦な土地の多いイギリスでは、森林だった場所の多くが耕地や牧草地になっているということです。

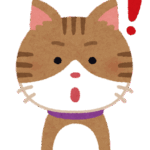

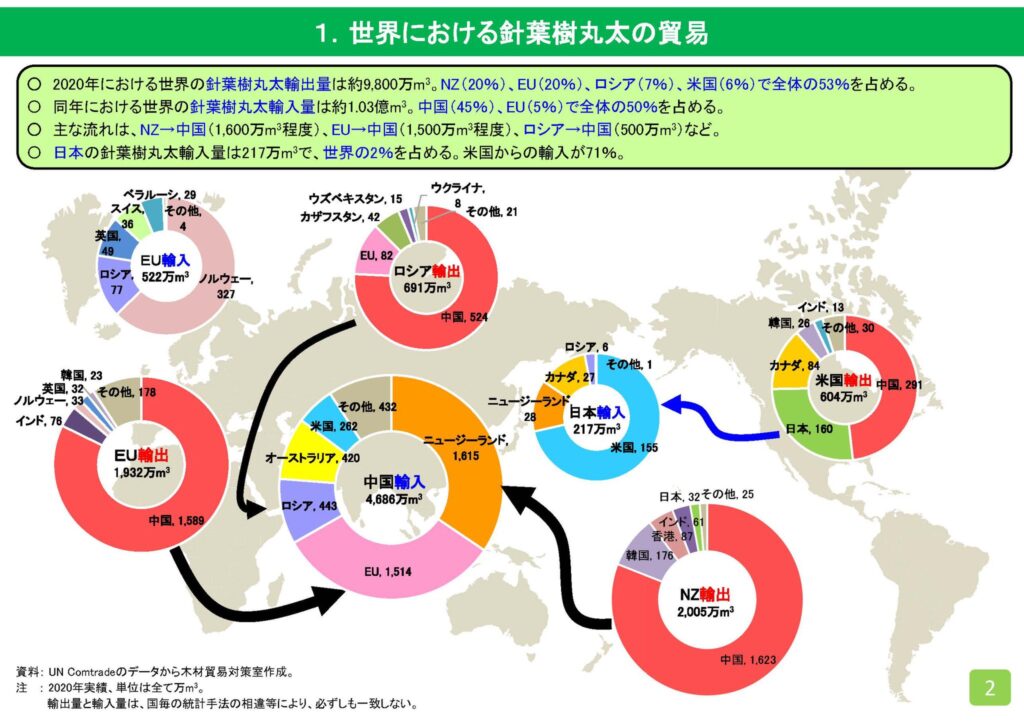

木材の伐採量

世界全体の木材伐採量は約40億㎥(2024年度)であるのに対し、輸出量と輸入量は3億㎥です。つまり、伐採された木材のうち、輸出に回る割合は1割未満です。木材というのは生産量のほとんどが国内消費に回されているのです。

伐採量の上位には広大なタイガの広がるアメリカやロシアに加えて、熱帯雨林の広がるブラジル、建築需要が非常に大きい中国、そしてまだまだ発展途上国であるインドでは薪炭材としての伐採量が多くなっています。

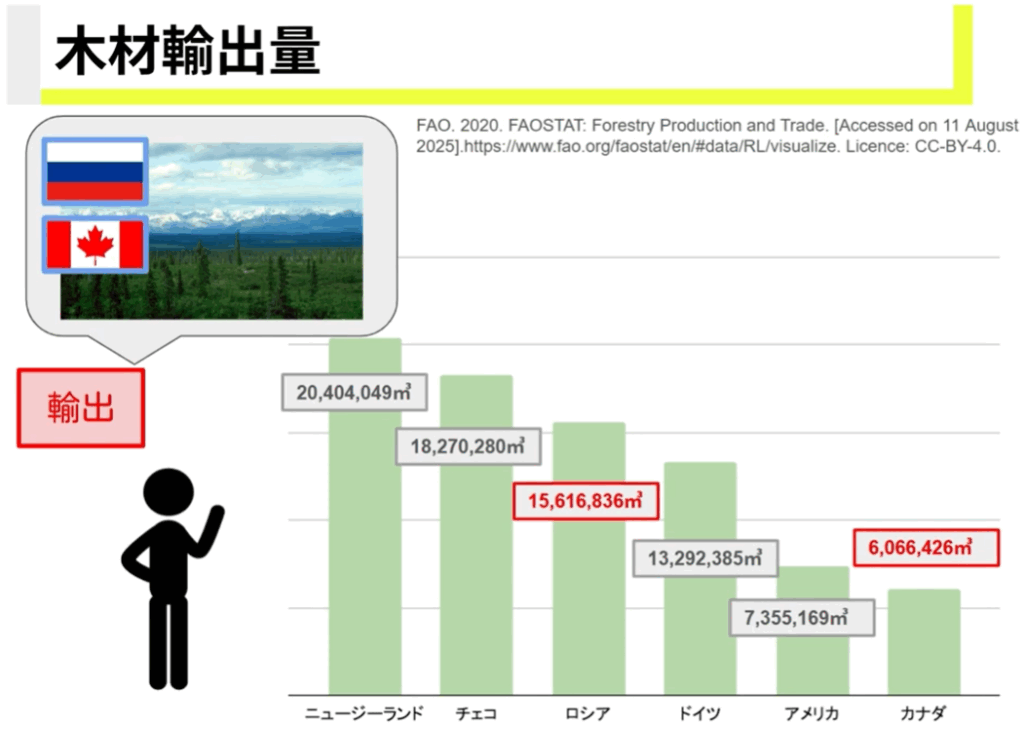

輸出の上位はロシアとカナダという世界で最も広大なタイガを持つ2カ国がランクインします。

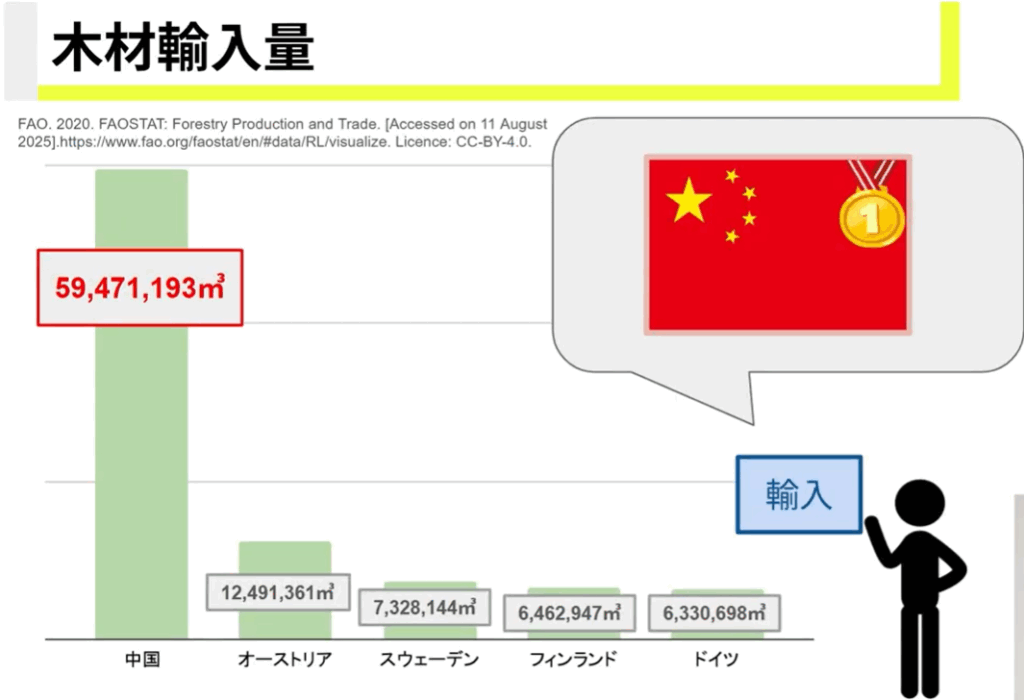

一方輸入量では中国が断トツの1位です。

中国では自国の森林を保護するという政策を取っているために中国国内での森林面積というのは少しずつ増えているのですが、それだけでは到底自分たちの国での需要を賄えないために世界中の国から森林を輸入している状態になっています。

中国は森林面積が増加している国だけど、それは単に自国の木を切る代わりに外国から買ってるからってことですね。

木材に限った話ではなく、多くの農水産物や天然資源において、中国は世界一の輸入国となっています。

さて、木材の貿易構造において、この数十年で大きく変化を見せた国があります。

変化の大きかった国の代表例はインドネシアとマレーシアです。これらの国には熱帯雨林が広がっていました。自国の熱帯雨林を保護するためにまた丸太をそのまま輸出するのではなくて一度加工して製材してから輸出した方が負荷価値が高くなるということで、木材を木のまま輸出するのを政策的に減らしてきたという歴史がありました。

逆にロシアやカナダそれからニュージーランドにもまだまだ手つかずの広大な森林があったために、これらの国々では天然林を伐採することで世界中の木材需要の増加に応えてきたという背景があります。

日本の林業

最後のパートは日本の林業についてです。

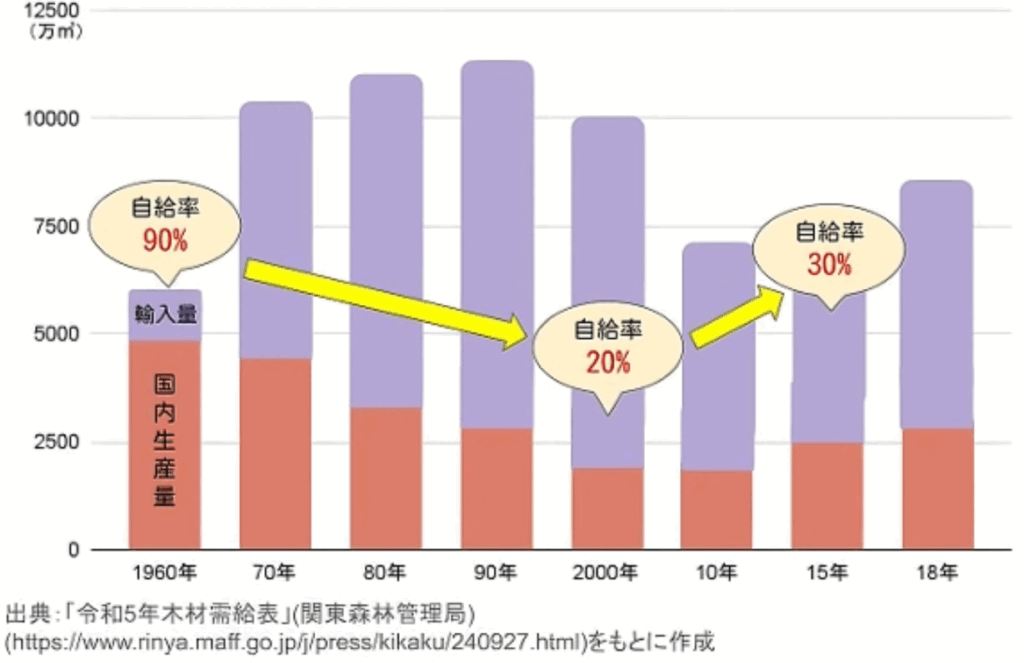

日本は1960年代には木材自給率90%日本国内で使う木材のほぼすべてを国産材で賄うことができていました。

しかし外国から入ってくる安い輸入材に押されて日本国内での木材生産量はどんどん減少し、日本の木材自給率は2000年には約20%にまで低下しました。その後国産の木材を使おうという動きが政策的にも後押しされてきた結果、足元では国産材の利用が少しずつ上がってきており現在では日本の木材自給率は約30%となっています。

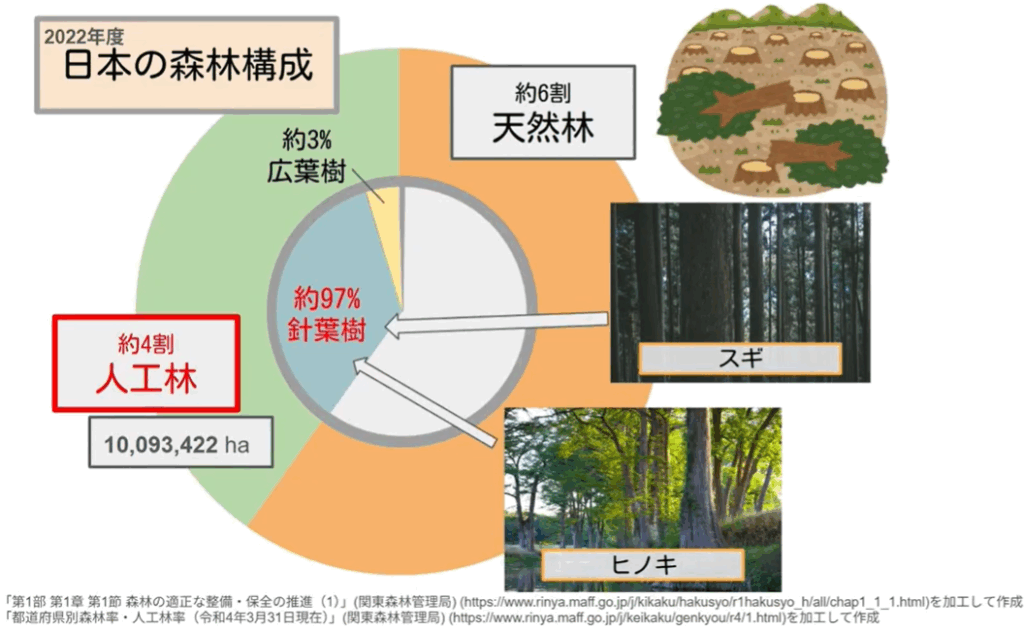

また、日本の森林は、約4割は人工的に植えられた人工林となっています。

戦後日本の山はたくさんの木が切られてハゲ山のような状態になりました。

その後戦後の急激な経済成長もありたくさんの木材が必要になったために杉やヒノキなどのたくさんの針葉樹林を日本中に植えました。このため日本の人工林はほとんどが針葉樹林となっています。

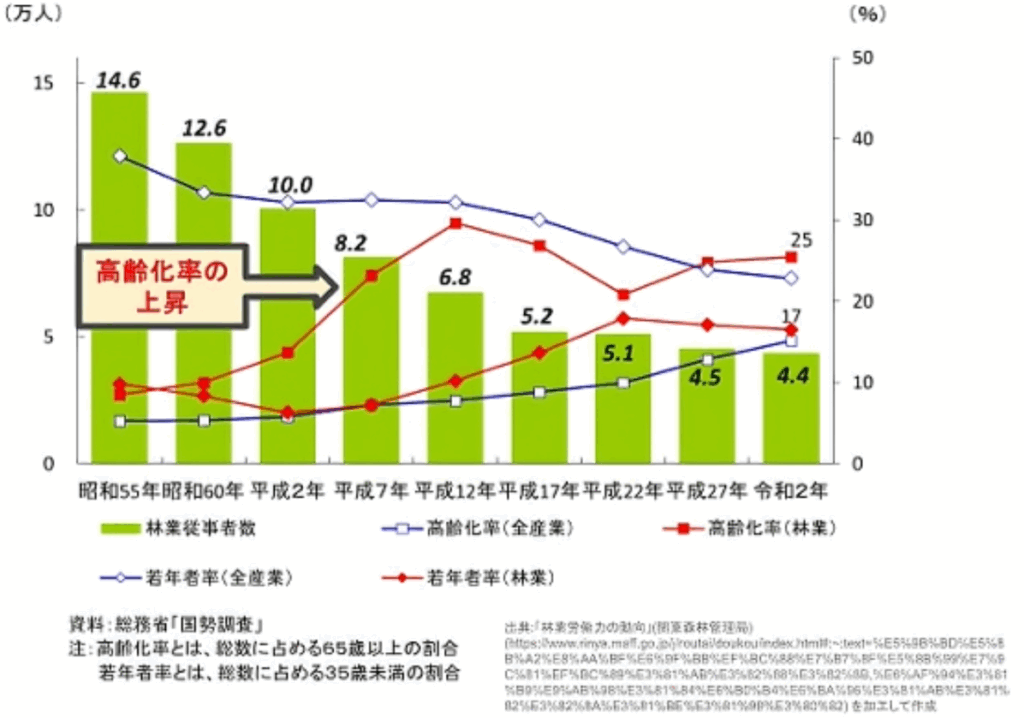

日本の木は1950年代から1970年代ぐらいに植えられた木が多いため、2020年代の今がちょうど伐採の適齢期を迎えています。しかし価格は外国材の方が安く、林業従事者の高齢化も進んでいることから、適切な手入れがされていない森林が多いのも現実です。

日本の林業従事者は年々どんどん減っているため、日本中に広がる広大な森林を守る担い手がいなくなる恐れがあります。現在では林業に従事したいという若者の割合も少しずつ増えてきていることもあり、日本の林業には明るい兆しも見られます。

確認問題

今回の解説は以上となります。

「世界と日本の林業」の確認問題にチャレンジしたい方は以下にアクセスしてください。

また、感想や質問などもあれば、YouTubeのコメント欄にお気軽にお書きください。

次回の解説動画では、「世界と日本の水産業」について解説します。それではまた次回!

コメント