こんにちは!現役地理教員のKiriです。

今回の記事では、高校地理「世界の農林水産業」の第8回「世界と日本の水産業」について解説します。YouTubeチャンネル@地理を通して世界を知ろうでは同じ内容の解説を動画でもご覧いただけます。

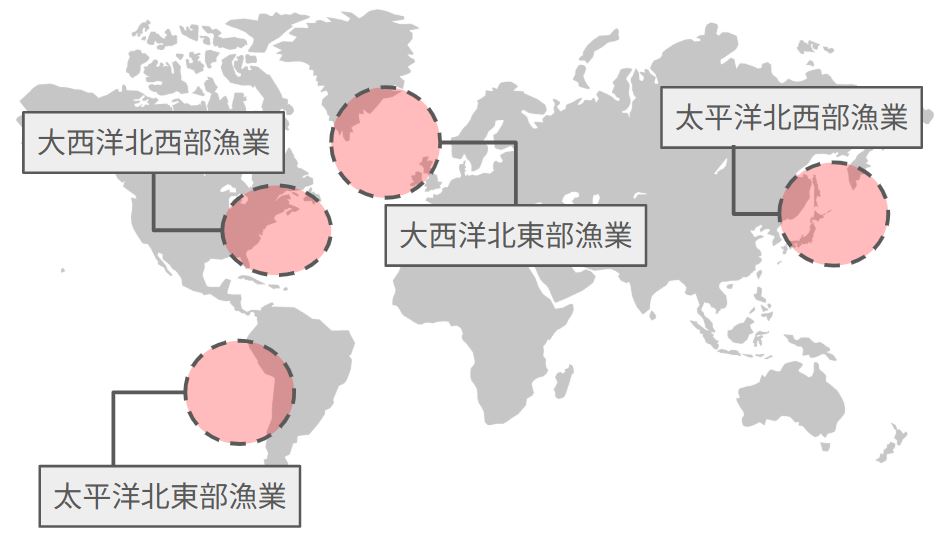

1. 世界の主要漁場とその条件

漁業は「水があればどこでも可能」というわけではありません。豊かな漁場には、魚が集まりやすい条件が存在します。

良い漁場をつくる4つのキーワードは以下の通りです。

- 湧昇流

- 潮目

- 大陸棚

- バンク

いずれのキーワードでも、魚の餌になるプランクトンがたくさん発生して、その結果たくさんの魚がいる場所が、良い漁場となります。

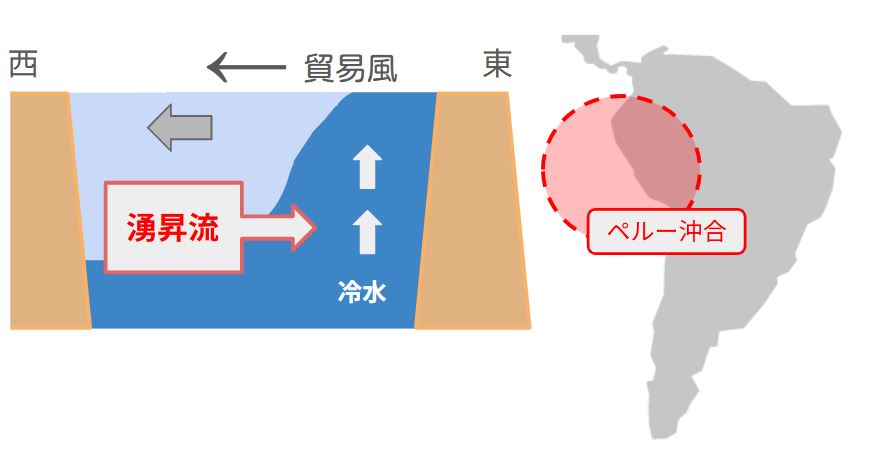

湧昇流(Upwelling)

湧昇流とは、海の深層から表層へ向かって栄養豊富な冷たい海水が湧き上がる現象です。代表例は南米ペルー沖(太平洋南東部漁場)。この地域の湧昇流は、貿易風によって表層水が西へ移動し、その補充として深層水が上昇することで発生します。より詳しくは、「海流と気候」の解説動画もご覧ください!

代表例は南米ペルー沖(太平洋南東部漁場)。貿易風によって表層水が西へ移動し、その補充として深層水が上昇。これによりプランクトンが大量発生し、アンチョビー(カタクチイワシ)の漁獲が盛んになります。

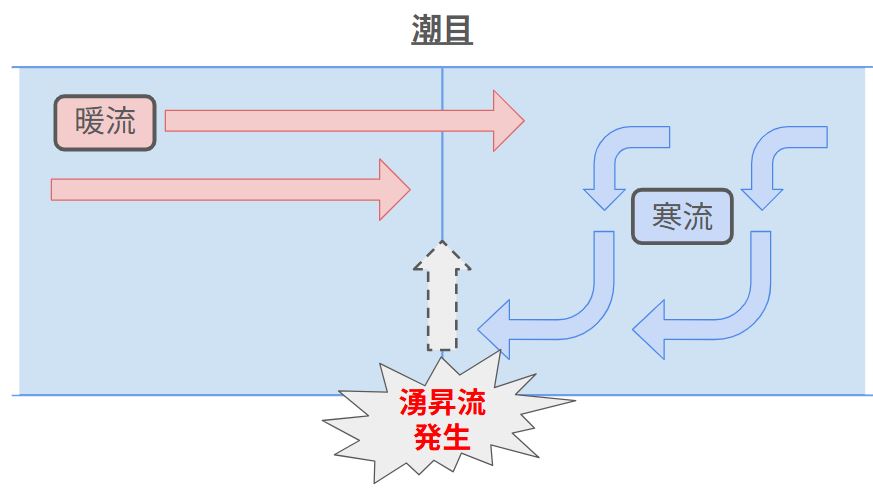

潮目(Convergence of Currents)

潮目は暖流と寒流がぶつかる場所。水が上下にかき混ぜられ、海底の栄養が表層に上がり、豊かな漁場となります。

代表例:

- 日本周辺(千島海流+日本海流、対馬海流+リマン海流) → 太平洋北西部漁場

- 太平洋北東部漁場(アラスカ海流+カリフォルニア海流)

- 大西洋北西部漁場(メキシコ湾流+ラブラドル海流)

- 大西洋北東部漁場(北大西洋海流+東グリーンランド海流)

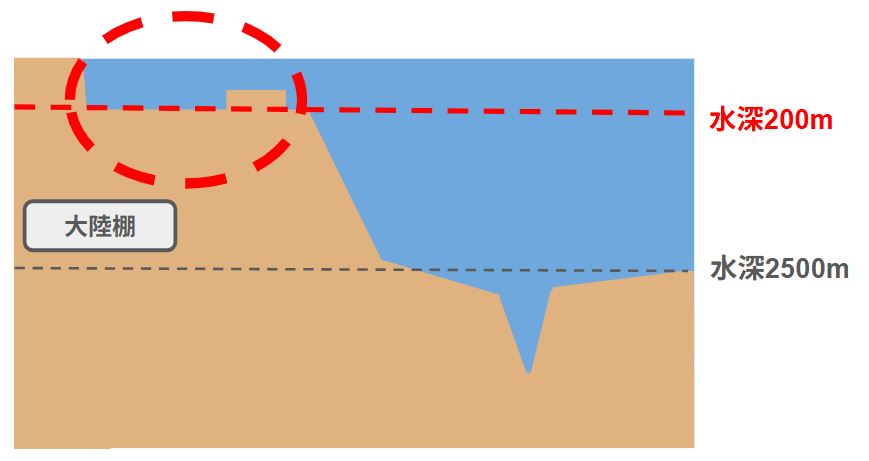

大陸棚(Continental Shelf)

大陸棚は水深200m程度までの浅い海底。日光が届きやすく、河川からの栄養も豊富で、プランクトンや海藻が育ちやすい環境です。

日本周辺に大陸棚が多いことも、漁業に適した理由のひとつです。

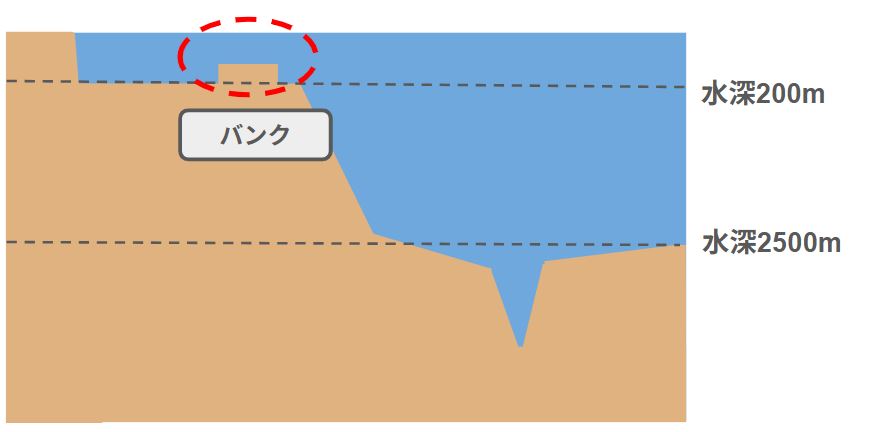

バンク(Bank)

バンクは、大陸棚の中で特に浅くなっている部分です。日本語では浅堆とも言います。

例:

- イギリス東側:グレートフィッシャーバンク、ドッカーバンク

- アメリカ東側:グランドバンク、ジョージバンク

潮目とバンクが組み合わさることで、さらに好漁場になります。

2. 世界の水産業統計と国別動向

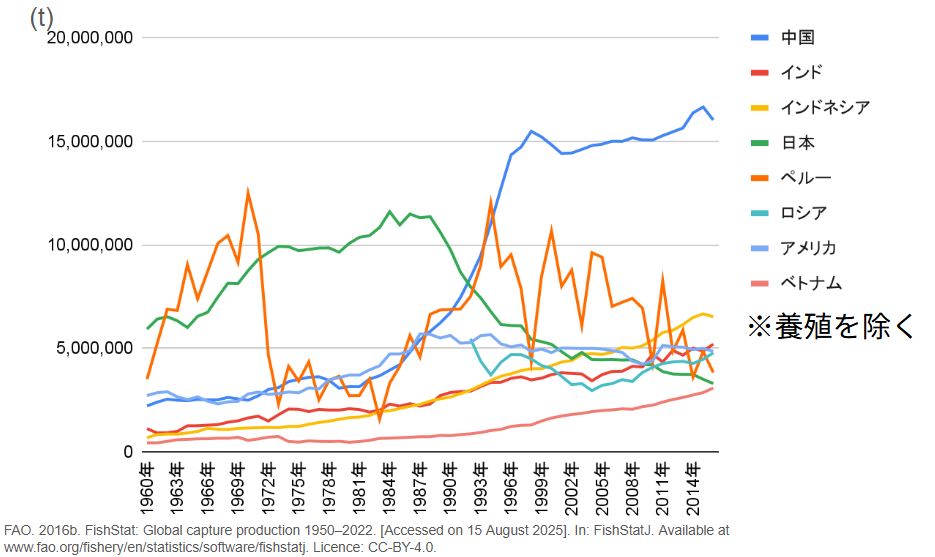

漁獲量の世界的推移を見てみましょう。

- 1960年代:ペルーが世界一(アンチョビー漁)

- 1970年代:日本が世界一(豊かな漁場+遠洋漁業)

- 1977年:排他的経済水域(EEZ)設定で日本の漁獲量減少

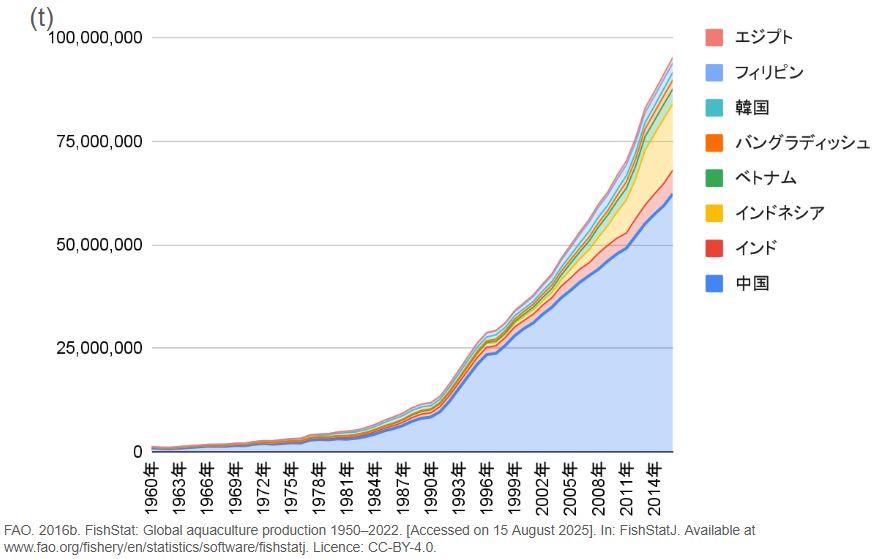

- 現在:中国が世界一(天然魚約1500万トン+養殖約4000万トン)

1960年代には、ペルーが漁獲量世界一でした。これはエルニーニョ現象の影響を大きく受ける地域で、詳細は海流と気候(エルニーニョ現象)をご覧ください。

特に中国は、内水面養殖業(池・田んぼでのフナやコイの養殖)が大規模に行われ、取る漁業から育てる漁業へとシフトしています。

3. 日本の水産業の変遷と特徴

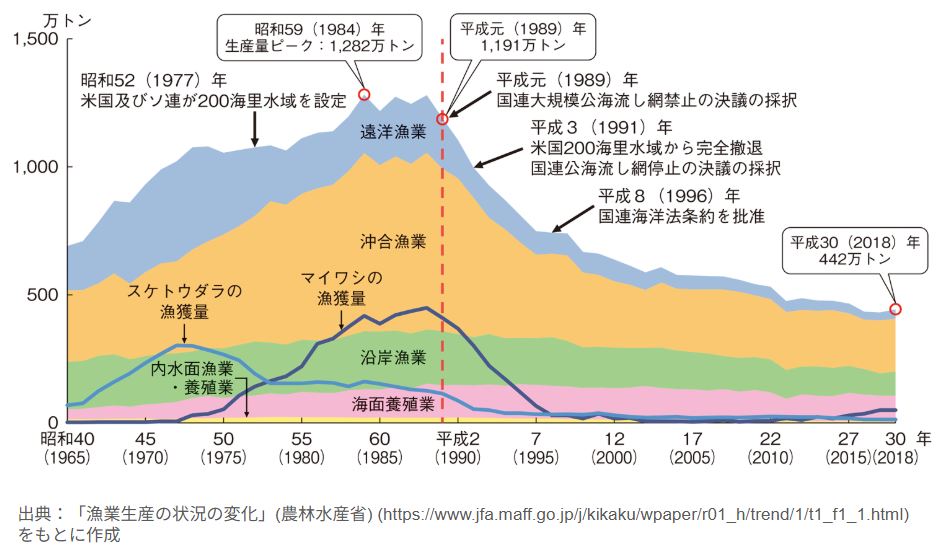

日本の漁業は時代とともに構造が変化してきました。

遠洋漁業

大型船で世界中の海へ出漁する漁業。1970年頃までは盛んでしたが、EEZ設定とオイルショックによる燃料費高騰で急減。

沖合漁業

日本から2〜3日で戻れる範囲での漁業。イワシ・サンマ・サバ・アジなどを漁獲。90年代以降は海水温上昇や乱獲で減少。

沿岸漁業

小型船で陸地近くで行う漁業。漁獲量は横ばいですが、従事者は全漁業者の8割以上。

海面養殖業

海で行う養殖。海苔、ホタテ、牡蠣、真珠など。近年増加傾向。

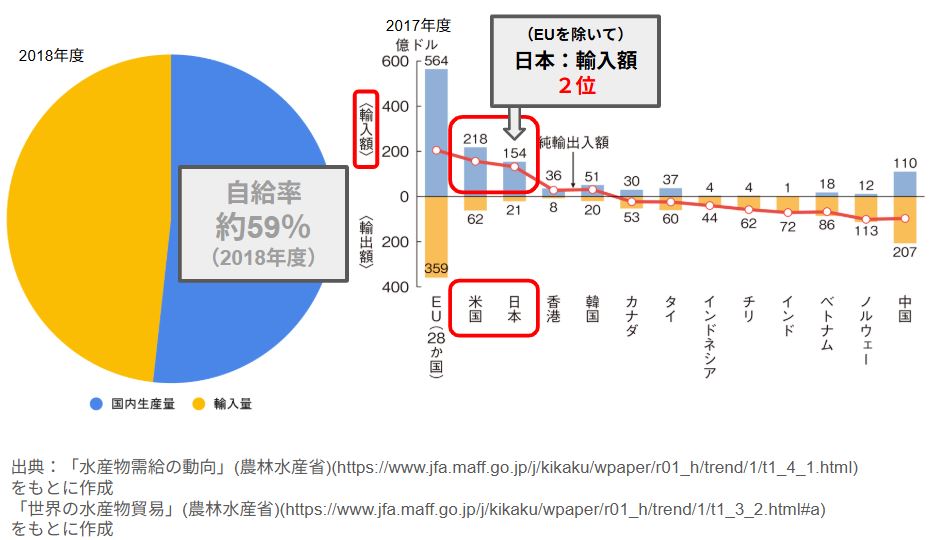

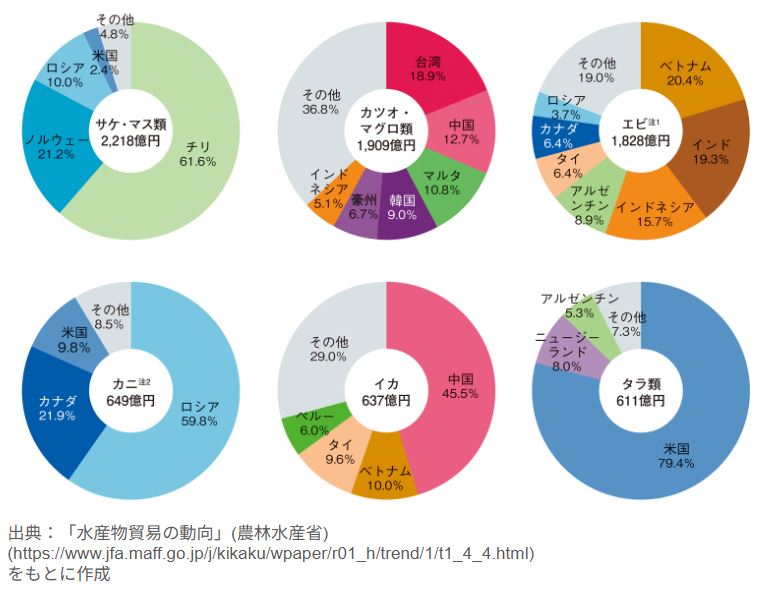

日本の水産物輸入と環境問題

日本はアメリカに次ぐ水産物輸入量世界第2位。

- サケ・マス類:チリ、ノルウェー(フィヨルドで養殖)

- カツオ・マグロ類:台湾、中国、韓国

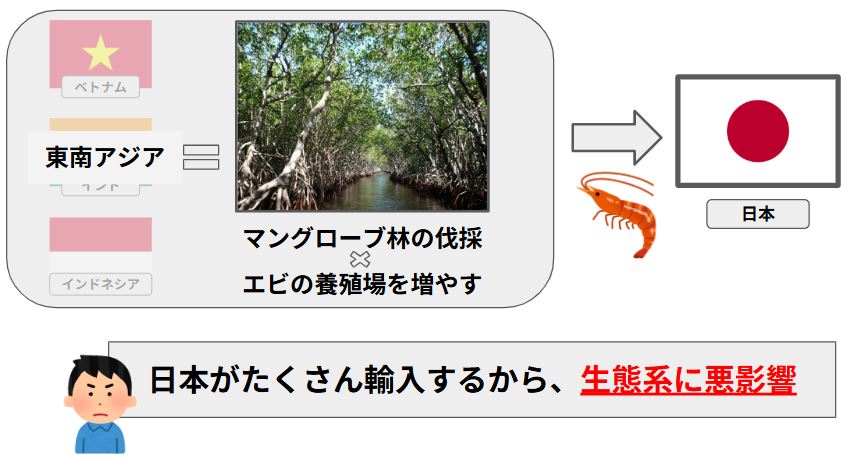

- エビ類:ベトナム、インド、インドネシア(養殖によるマングローブ林伐採)

輸入先が特徴的な水産物としては、モーリタニアやモロッコからのタコ輸入。現地ではタコ食文化がなかったため、日本人が漁法を伝えた歴史があります。

エビは、ベトナム、インド、インドネシアなど東南アジアからの輸入が多くなっています。

日本人は世界で最も一人当たりエビの消費量が多い国であり、エビフライにもお寿司にも、様々な料理にエビを使います。日本がエビを高く買い取ってくれるために、東南アジアの国々ではエビの養殖場をどんどん作りました。そして、エビの養殖池を作るために沿岸部のマングローブ林が伐採され、生態系に大きな影響を与えたことから、日本人がエビを食べることで、環境が破壊されていると指摘されたこともありました。

まとめ

世界の漁業は、資源保護の観点から「取る漁業」から「育てる漁業」へとシフトしています。日本でも海面養殖や輸入多様化が進む一方で、環境への影響や持続可能性が課題となっています。

確認問題

今回の解説は以上となります。

「世界と日本の水産業」の確認問題にチャレンジしたい方は以下にアクセスしてください。

また、感想や質問などもあれば、YouTubeのコメント欄にお気軽にお書きください。

次回の解説動画では、「日本の農業」について解説します。それではまた次回!

コメント