こんにちは!現役地理教員のKiriです。

今回の記事では、高校地理「さまざまな地図と地理的技能」の第1回「現代世界の地図」について解説します。YouTubeチャンネル@地理を通して世界を知ろうでは同じ内容の解説を動画でもご覧いただけます。

これから地理を学んでいく中で、どんな単元であっても必ず地図が登場します。だからこそ、まずは地図の種類や使い方をしっかり学んでいきましょう。高校で「地理総合」を学習し始めた皆さんにとっては、きっと最初の定期テストの範囲ではないでしょうか?!

授業のテーマ

1回目は「現代世界の地図」について。

紙の地図を持ち歩く機会は登山などを除けばほとんどありませんが、実は地図は私たちの生活のあらゆる場面で利用されています。

今回のテーマは「地図は現代社会でどのように使われているのか」です。

現代地図の特徴と3つの技術

現代における地図の特徴は、ほとんどがコンピューターを利用していることです。

ここでは代表的な3つの技術を押さえましょう。

- リモートセンシング(遠隔探査)

- GNSS(全球即位衛星システム)

- GIS(地理情報システム)

1. リモートセンシング(遠隔探査)

リモート=離れたところから、センシング=センサーで計測する。

つまり離れた場所から何かを観測する技術のことです。

定義:人工衛星や飛行機などによって、地球の様子を遠隔から観測する技術の総称。

具体例

- 気象衛星ひまわり:雲や水蒸気などを宇宙から観測し、天気予報に活用。

- 地球観測衛星ランドサット(アメリカ):Google Earthの画像提供に利用。

リモートセンシングって、なんか難しそう…結局何するやつですか?

ざっくり言うと“宇宙から地球をのぞき見する”技術だね。…合法的にね!

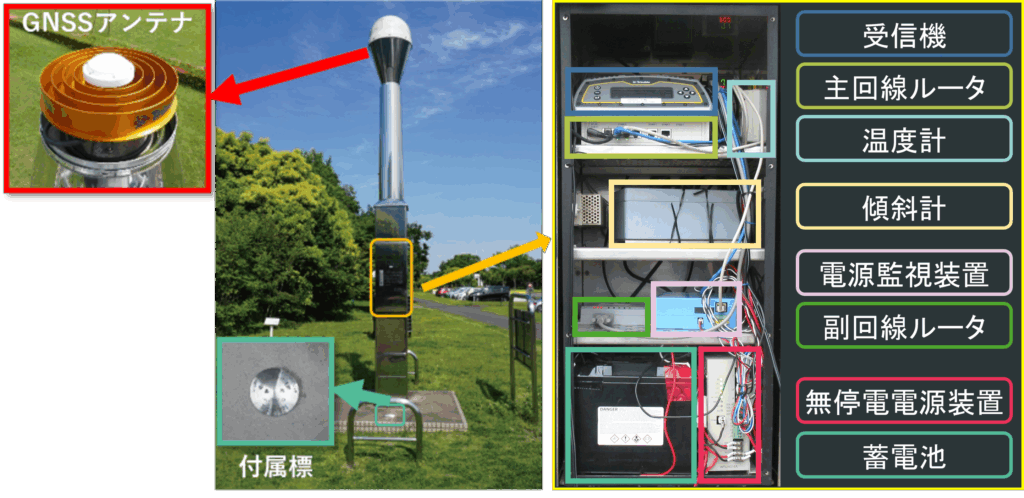

2. GNSS(全球即位衛星システム)

Global Navigation Satellite System の略。人工衛星を利用して地球上の位置を正確に求める技術です。

代表例

- GPS(アメリカ)

- グロナス(ロシア)

- ガリレオ(EU)

位置測定は、衛星から送られた信号を受信し、往復時間から距離を算出。複数の衛星データを組み合わせて位置を特定します。

位置情報って、スマホが“ここだよ”ってどうやってわかるんです?

人工衛星から送られた信号の往復時間がわかれば、人工衛星と観測者との間の距離が分かる。複数の人工衛星を使えば、数学的に観測者の座標を計算することができるんだ。

カーナビからスマートウォッチまで、さまざまなデバイスに使われている技術だよ。

電子基準点

日本全国に約1,300基設置。数センチ単位で位置を把握でき、地震や火山活動による地殻変動の監視に利用されています。

3. GIS(地理情報システム)

Geographic Information System の略。様々な地理情報を地図上に重ね合わせ、新しい地図を作る技術です。

活用例

- 人口分布や交通量マップの作成

- 位置情報ゲーム(ポケモンGO、ドラクエウォーク)

- マーケティング分析

- ハザードマップ:災害リスクや避難所情報を表示

ハザードマップの種類

- 洪水ハザードマップ

- 土砂災害ハザードマップ

- 津波ハザードマップ

- 大雪ハザードマップ

例:各自治体の洪水・土砂災害ハザードマップでは、川の氾濫による浸水リスクや避難所の位置が明示されています。

まとめ

現代の地図はリモートセンシング・GNSS・GISという3大技術によって進化しました。これらを理解することは、地理学習だけでなく、防災やビジネス、日常生活にも大きく役立ちます。

今回の授業はここまで。質問や感想はコメント欄へ。次回もお楽しみに。

コメント