こんにちは!現役地理教員のKiriです。

今回の記事では、高校地理「さまざまな地図と地理的技能」の第2回「地図の歴史」について解説します。YouTubeチャンネル@地理を通して世界を知ろうでは同じ内容の解説を動画でもご覧いただけます。

今回のテーマは「地図ってどんな歴史をたどって発達してきたの?」です。

現代に生きる私たちは、世界地図を思い浮かべてくださいと言われれば、アフリカ大陸、北米大陸、ユーラシア大陸…といった地形をすぐにイメージできます。そして地球が球体であることも知っています。これは幼いころから地球儀や世界地図を目にしてきたからです。

しかし、大昔の人々は人工衛星もなく、未知の大陸も多く存在する中で、自分たちの知る世界の姿を地図に表してきました。本記事では、世界最古の地図から現代に近い姿の世界地図まで、その発展をたどります。

地図の歴史の大まかな流れ

- 古代

- バビロニアの世界地図

- エラトステネスの世界地図

- プトレマイオスの世界地図

- 中世

- TO図(TOマップ)

- 大航海時代

- マルチン=ベハイムの地球儀

- メルカトルの世界地図

1. 古代の地図

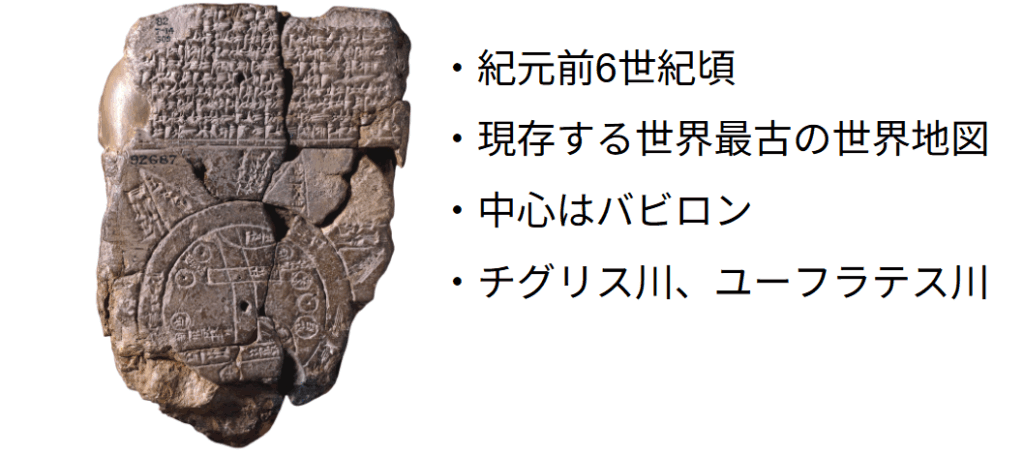

① バビロニアの世界地図(紀元前6世紀頃)

現存する世界最古の世界地図で、粘土板に刻まれています。

世界は丸い形で描かれ、外側は大きな海、内側は陸地と考えられていました。中心の長方形はバビロンで、当時のバビロニア(現在のイラク南部)の中心都市です。縦に伸びる2本の線はチグリス川とユーフラテス川を示し、南東でペルシャ湾に注ぎます。周囲の小さな丸は周辺都市を表しています。

この頃はまだ、地球が丸いと思われていなかったんですね。

そうなんだ。むしろず~っと先まで行くと“世界の端から落ちる”とも考えられていた。落ちたらどこ行くのかは…当時の人の気持ちになって想像すると面白いかもね。

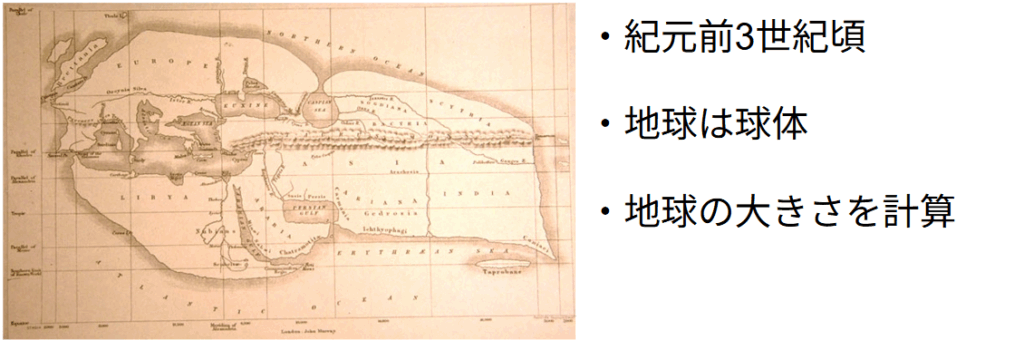

② エラトステネスの世界地図(紀元前3世紀頃)

エラトステネスは地球の大きさを世界で初めて計算した人物です。アリストテレスらによって既に「地球は球体」という考え方が存在しており、その上で地図が描かれました。

主要都市間の南北・東西の位置関係を示すため、縦線・横線が描かれています。まだ緯度・経度の概念はありませんが、その原型とも言える考えが導入されています。描かれる範囲はインドから北アフリカ、ヨーロッパに限られています。

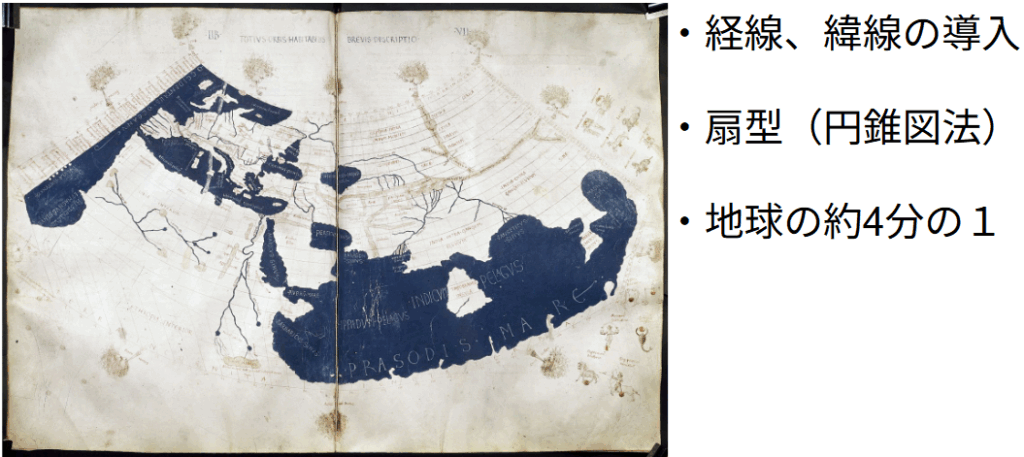

③ プトレマイオスの世界地図(紀元2世紀頃)

エラトステネスの地図から約400年後に作成され、当時の技術を集約した地図です。

円錐図法(扇形)を用いて球体を平面に表現し、縦横の線は経線・緯線として発達しました。描かれる範囲は東南アジアまで広がりましたが、スリランカが過大に描かれる、東南アジア南部がアフリカとつながって描かれインド洋が内海になるなど、不正確さも残っています。

インド洋が内海って…どういうことですか?

内海って言うのは、外洋とつながっていない大きな湖のような海のこと。

まだ誰も航海で確かめていなかったから、“きっとこうなってる”って描いたんだね。地図は推理小説みたいな性格も有していました。

2. 中世の地図(5〜15世紀)

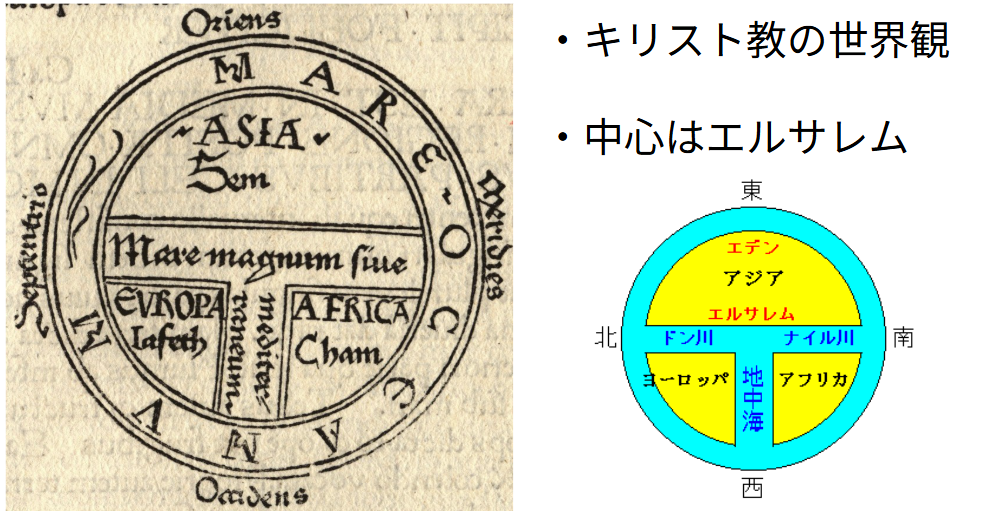

④ TO図(TOマップ)

中世は科学的な地図発展が停滞した時代で、地図はキリスト教的世界観を示す目的で描かれました。

円形の世界の中心はエルサレム。上部にアジア、左下にヨーロッパ、右下にアフリカを配置。

中央のT字はドン川・ナイル川・地中海で3大陸を区切ります。アジアはエデンの園があるとされるため地図上部に描かれました。

3. 大航海時代の地図

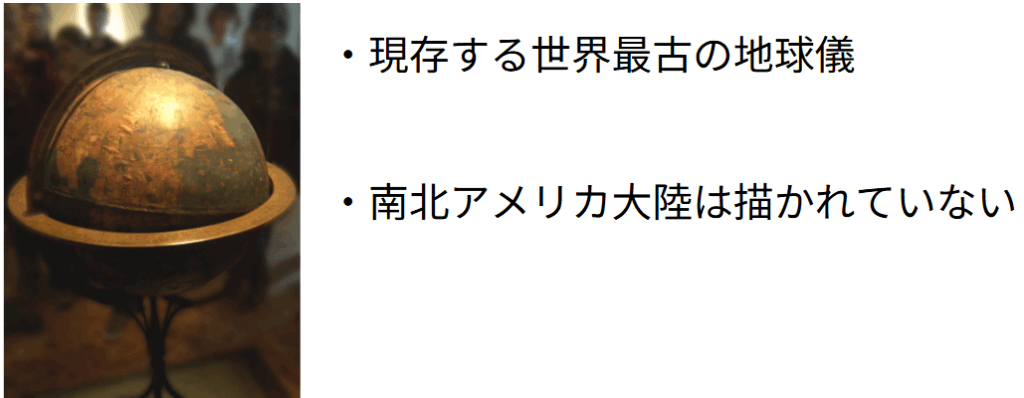

⑤ マルチン=ベハイムの地球儀(1492年)

From https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Behaims_Erdapfel

現存する世界最古の地球儀で、コロンブスがアメリカに到達した年に作られました。まだ南北アメリカ大陸は描かれていません。

アメリカ大陸がない地球儀って、なんか不思議ですね。

そうだね。でも、アメリカ大陸が「発見」される前の人々は、“地球はこれで全部”って思ってたんだよ。

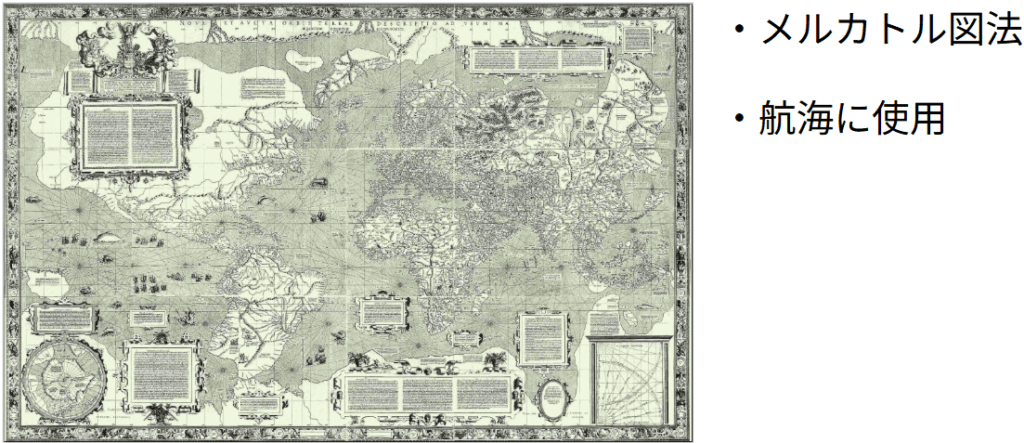

⑥ メルカトルの世界地図(16世紀)

新大陸発見後に作られ、北米・南米大陸も描かれた現代に近い世界地図です。

メルカトル図法を採用し、地図上で直線を引けばコンパス航路と一致するため、航海に革命をもたらしました。この図法は現代でも使用されています。

メルカトル図法は、中学校の社会で習った気がします!

メルカトル図法は現代でも使われている重要な図法です。別の記事で詳しく説明しているよ!

まとめ

古代の世界観を表す粘土板の地図から、球体を意識した古代ギリシャの地図、宗教的価値観を反映した中世の地図、そして大航海時代の正確な地球儀・世界地図まで、地図は人類の知識と技術の発展とともに進化してきました。

次回は、様々な図法の特徴と欠点について詳しく学びます。質問や感想はコメント欄へどうぞ。

コメント